お月見は、旧暦の8月15日に行う行事です。今のカレンダーに直すと、2025年は10月6日(月)になります。

みなさんは、中秋の名月をご覧になりましたか? そして今日は7日、なんと満月(スーパームーン)です!🌕✨

昔の人にとって、お月さまはとても大切な存在でした。

月明かりのおかげで夜も農作業ができ、

月の形を見て種をまいたり、収穫の時期を決めたりしていたのです。

だから、感謝の気持ちをこめて月にお供えをするようになりました。

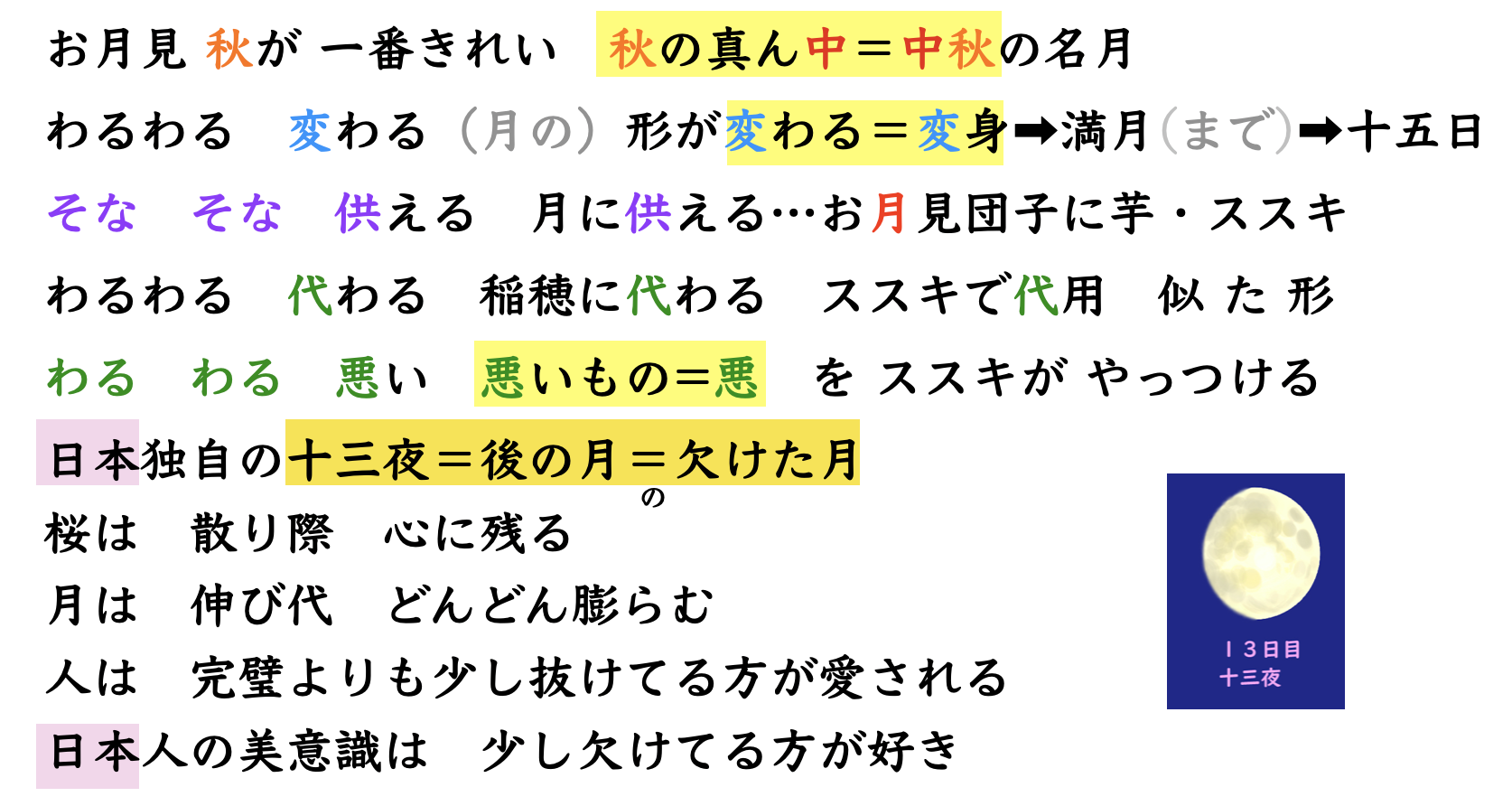

どうして「中秋の名月」と呼ばれるのか? なぜお月見をするのか?

今日は子どもにも分かりやすくお話しします。最後にショート動画もありますので、読んでから見ると復習になりますよ。

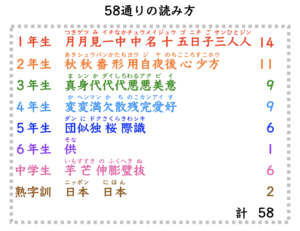

動画の中では58通りの読み方が学べます。

どうして秋にお月見するの?

ねえ、みんな。どうして「お月見」って秋にするのか、知ってる?

うーん……月がきれいだから?

そう!いいところに気づいたね。秋の夜は空気が澄んでいて、月がいちばんきれいに見えるの。

だから昔の人は「秋の真ん中=中秋の名月」にお月見をしたんだよ。

あっ、だから「十五夜」って言うんだね!

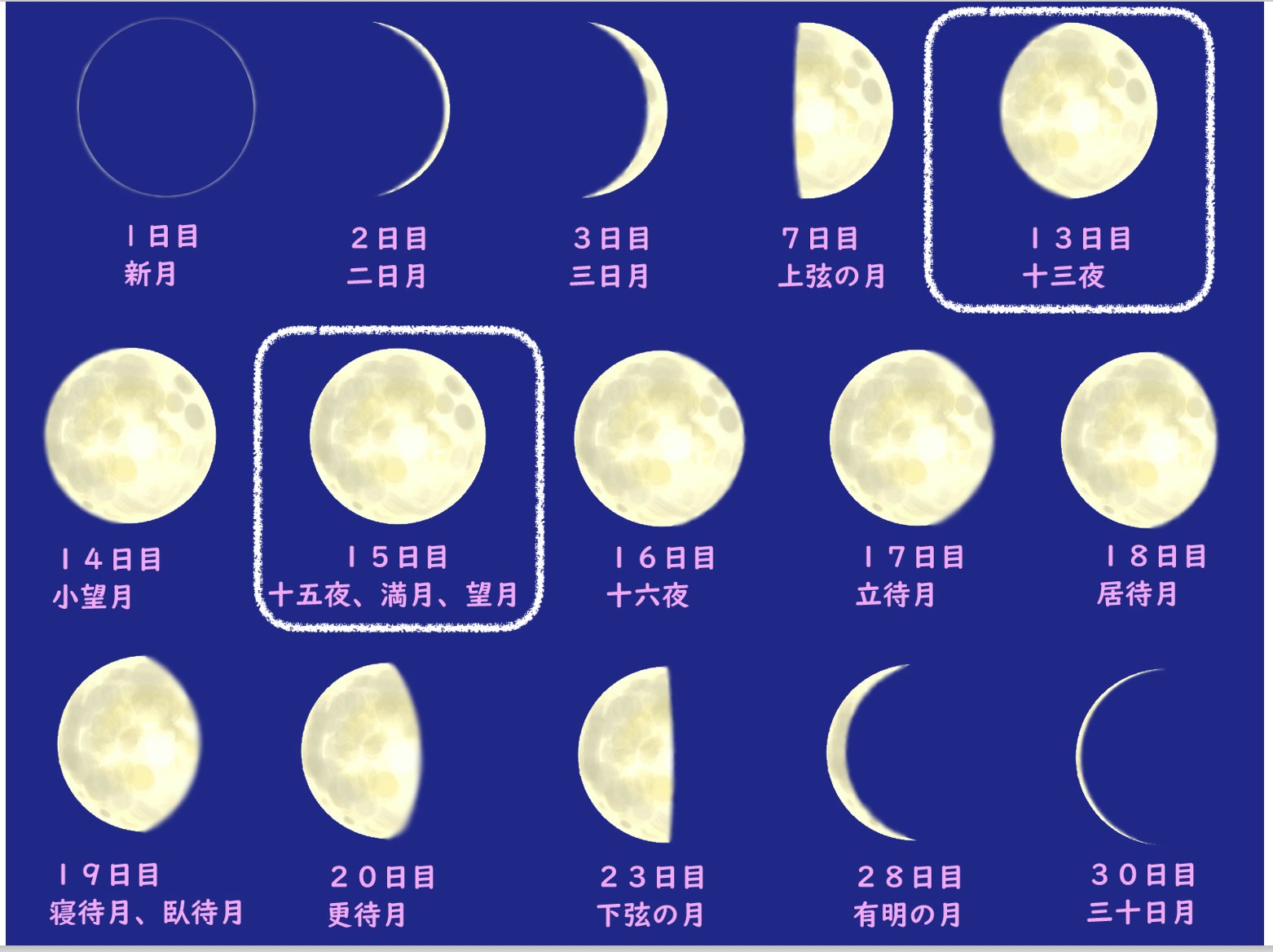

まんまるになったり、かけたりする!

その通り。月は日ごとに変わるんだよ。そして、十五夜にはお供えをする風習があるの。

月に供えるものは……そう、「お月見団子」に「芋」と「ススキ」。

昔の人は、その日にお月さまを見ながら収穫に感謝したの。

へえ〜、ただ見るだけじゃなくて、“ありがとう”の気持ちをこめてたんだね。

今は電気が当たり前で気が付かないかもしれないけど、

昔の人にとって、お月さまはとても大切な存在だったの。

月明かりのおかげで夜も農作業ができたし、

月の形を見て種をまいたり、収穫の時期を決めたりしていたのよ。今もそれをしている農家さん世界中にたくさんいます。

だから、感謝の気持ちをこめて月にお供えをするようになったのね。

言われてみればホントにそうだよね。

お月様、めっちゃ明るいよね。

じゃ、ススキを飾るのはどうして?

いい質問ね。ススキはね、稲穂に代わるものとして供えるの。形が似ているでしょ?それにススキは、悪いものをやっつけるって言われているのよ。

へえ〜!ススキって強いんだね!

後の月(十三夜)は日本発祥!

そしてね、日本にはもうひとつ特別なお月見があるの。それが「十三夜(じゅうさんや)」、後(のち)の月とも言われるのだけど、どうして2回もやったんだと思う?

うーん……十五夜のあとだから“おかわりのお月見”?

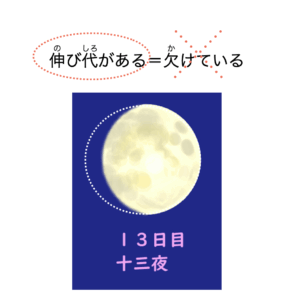

あははっ、いい考えね! でもね、本当は“少し欠けた月”も大切にしたの。

え?欠けてるのに?

日本の人は“まんまる”より“少し足りない美しさ”を好んだからなのよ。満月の少し前の“欠けた月”。

日本人はね、その少し欠けている月にこそ美しさを感じるの。

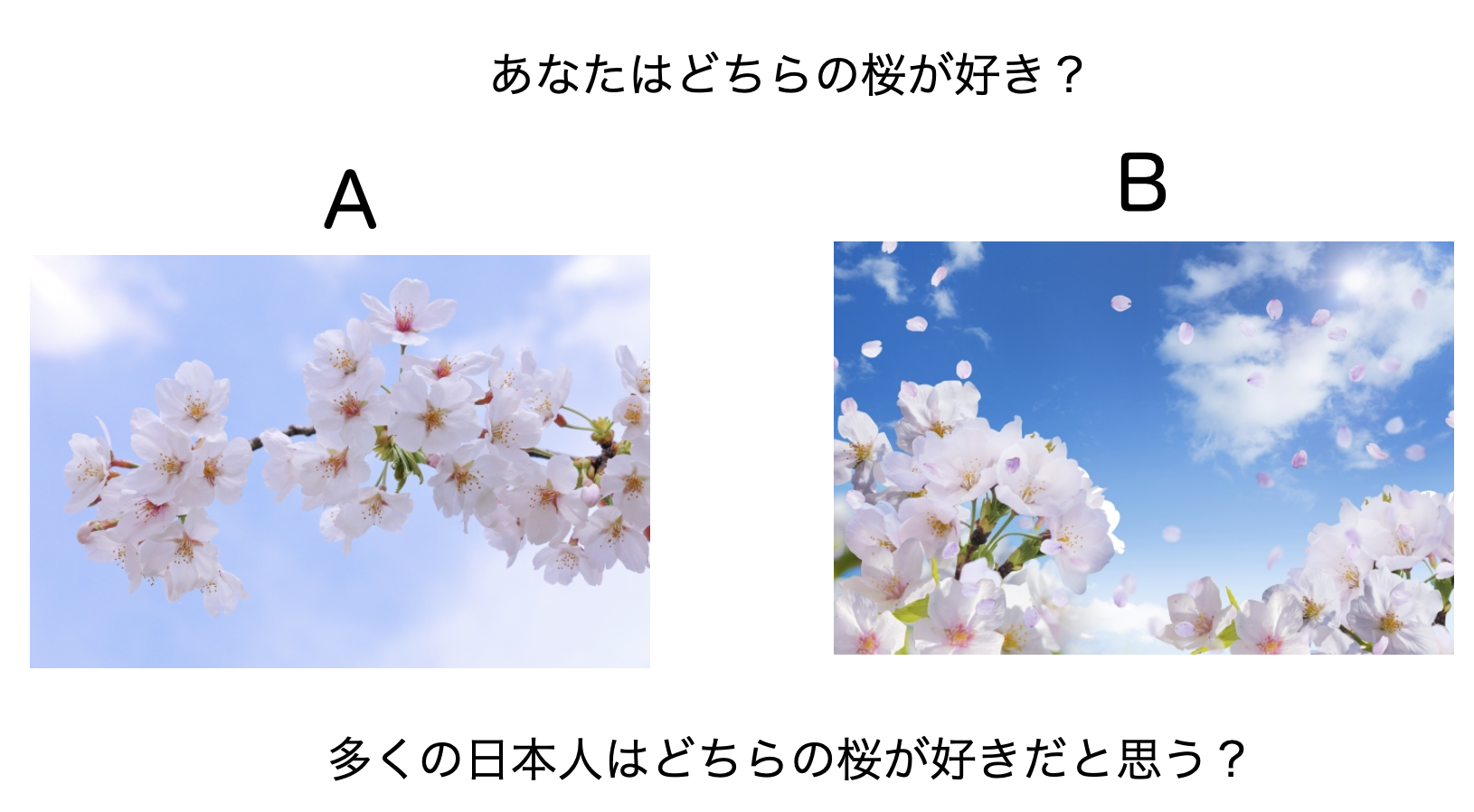

たとえば桜。満開もきれいだけど、散り際や散りはじめの花びらが一番心に残るでしょ?

うん、うん、わかる!ひらひら落ちるの、すごくきれい!

そう。月もおんなじ。

まんまるじゃなくて、これから伸び代がある、どんどん膨らんでいく途中の月がきれいなの。

頑張ってる途中のぼくみたい。

そうね。

完璧じゃなくても大丈夫、少し抜けてる方が人に愛されると思うわよ。

さあ、それじゃあ——リズムにのって覚えてみようか?🎵

♪♪♪ リズム音読してみよう!

「悪をススキがやっつける」ってところ、かっこいい!✨

ぼくは「月は伸び代どんどん膨らむ」が好き!元気が出る!

ふたりともすてきね。

月のように、これからどんどん成長していく人になってほしいな。

※ 動画は記事を読んでから見ると、復習になってさらに身につきます。

まとめ

お月見は、自然に感謝する心と、

“完璧じゃなくてもいい”という日本人のやさしい美意識がつまった行事です。

十五夜は旧暦の8月15日。秋の真ん中にあたるため「中秋の名月」と呼ばれます。昔の人は、月の形の変化を見ながら、収穫や家族の幸せを祈りました。

十三夜は日本独自の習わしで、満月の少し前の欠けた月を楽しむ日です。満ちる前の月の“伸び代”を好むのが、日本らしい感覚です。

2025年の十三夜は11月2日です。ぜひ、こちらも見てくださいね!

今年は夜空を見上げて、昔の人を思いながら月に「ありがとう」を伝えてみましょう。

そして、自分を振り返る時間にするのもいいですね。

コメント