『重陽の節句』はあまり馴染みがないかもしれませんが、昔は5節句の中で一番大きな節句だったそうです。

色々調べてみると、今でも色んなところに名残が見られ、菊のパワーについても驚きがたくさんありました。

ここでは、小学生にも分かるように解説していこうと思います。

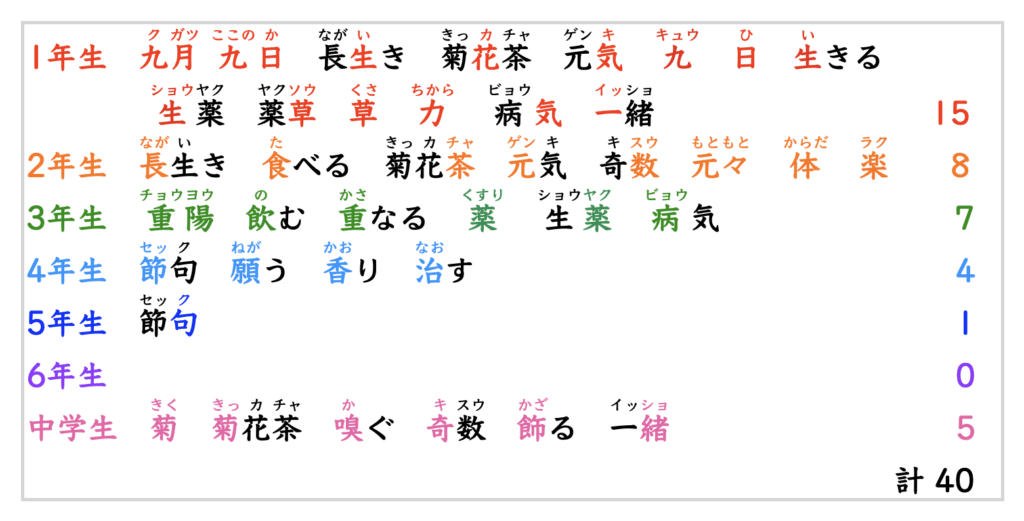

新しい言葉もいっぱい出てきますが、語彙力も漢字の読みも一気に上がりますよ!

ここでは40の読み方を覚えられます。

最後にショート動画があります

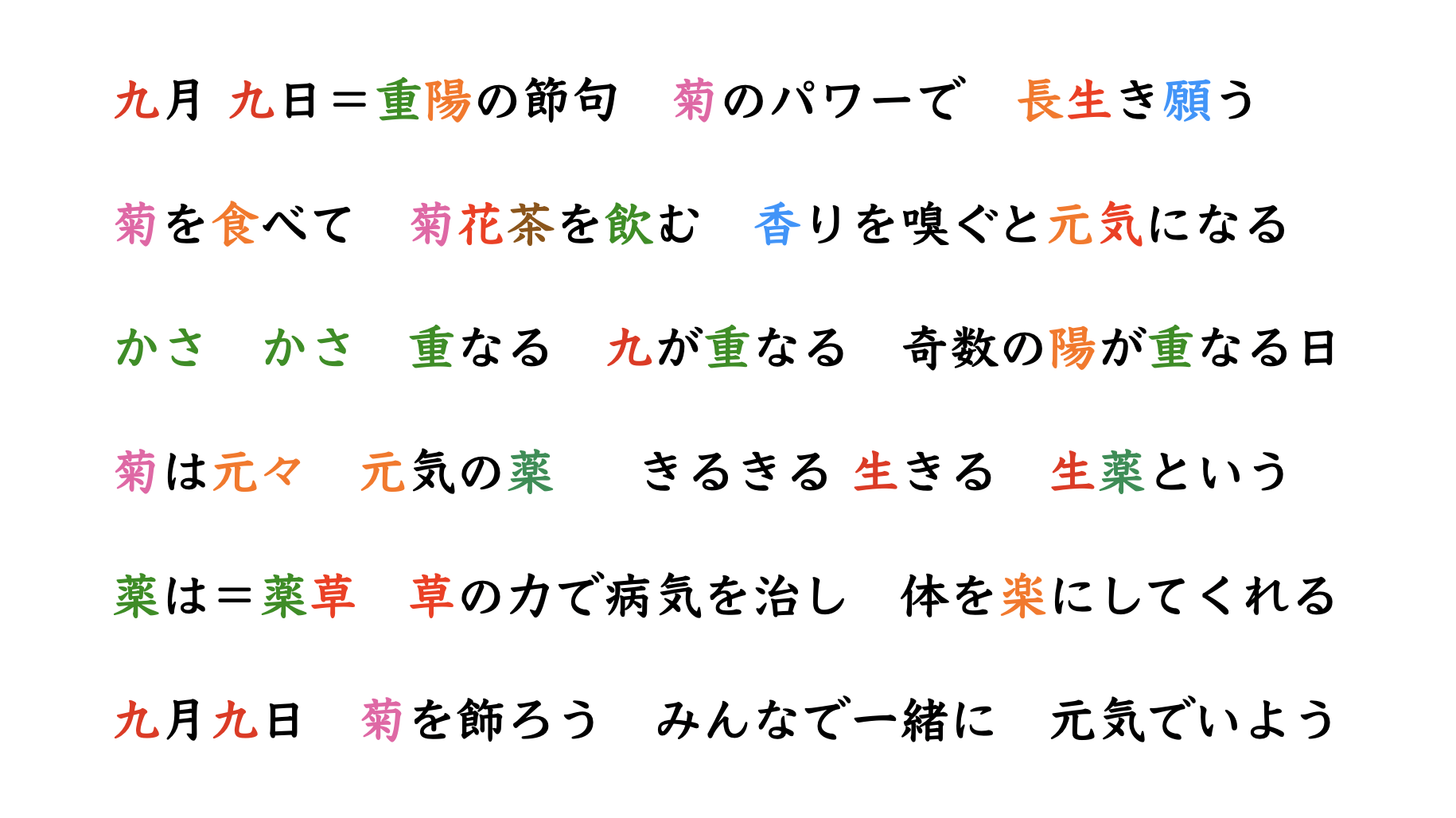

重陽の節句って何の日?

今日はいきなりクイズからいこうかな。

みんな、今まで色んな節句についてやってきたけど

覚えてる?

桃の節句!

端午の節句!

七夕の節句!

すご〜〜い!よく覚えていたわね。

節句は全部で5つあってね、

あと、2つあるの。

へ〜〜そうなんだ!

下の表を見て、なにか気づいたことあるかしら?

1月以外は月と日にちが同じね。

全部奇数だ!!

その通り!

今日は九月九日の節句のお話よ。

ちょうようのせっく?

そう、ちょっと読み方は難しいけど話は面白いわよ。

いったい何をする日なの?

ズバリ!菊の花のパワーをもらって長生きを願う日なの。

へ〜〜〜〜!

菊にパワーがあるの?

そう、菊のパワーってすごいのよ!

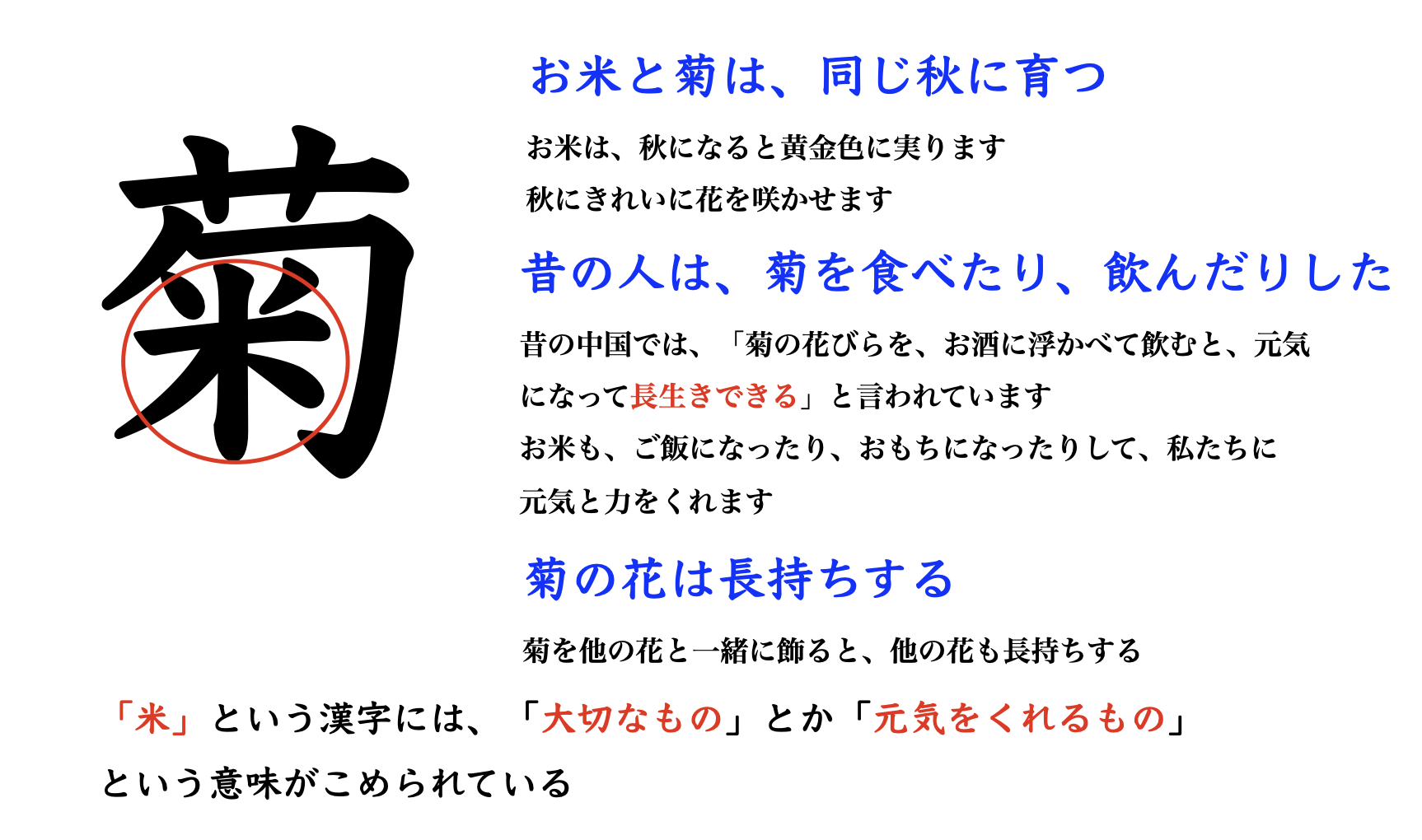

菊のパワーってすごい!

菊花茶(きっかちゃ)

菊花茶(きっかちゃ)

中国では2000年前から飲まれていました

昔、菊は元々お薬として中国から日本に伝わったの。

こんな感じでね。生薬(しょうやく)と言って

菊は生薬の一つなの。生きるための薬と書いて生薬よ!

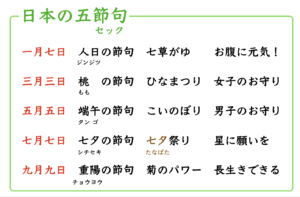

これ↓見たことあるかしら?

ある〜!何でたんぽぽが乗っかってるの?

あはは、たんぽぽに見えるよね〜。実はこれ食用菊なの。右側のはプラスチックに見えるから、飾りに見えちゃうよね。

薬味(やくみ)と言ってワサビもそうだけど、菊も一緒に食べると食中毒を防ぐことができるのよ。

菊の花には解毒(げどく)作用があるの。つまり、もし食べたお刺身(さしみ)の中に体に悪いものが入っていたら、それを体の外に出してくれる働きがあるってこと。

ずっと飾りだと思ってた!

菊は体のお守りね!

こうやって菊のおひたしを食べたり、大人は菊酒を飲んで長寿や健康を願うの。

菊のおひたし 菊酒(きくざけ)

あとね、お花を花瓶に入れる時、菊を一緒に入れると

他のお花も長持ちするの。

日本では仏壇によくお供えしているけど、長持ちするから菊がよく使われるのよ。

海外では、母の日に菊の花を贈る国もあります。

もし日本でカーネーションの代わりに菊を贈られたらギョッとするかもですね(笑)

Chrysanthemum マムはお母さんという意味です

![]()

![]() 母の日や秋には菊の植木鉢がズラ〜〜〜〜って並びます

母の日や秋には菊の植木鉢がズラ〜〜〜〜って並びます

どの花束にも必ずと言っていいほど菊が入ってますね!

菊の花言葉は「高貴」「高尚」「高潔」「清浄」「長寿や幸福」などなど沢山あります。

わ〜〜〜!キレイ

ね〜〜、きれいよね〜!

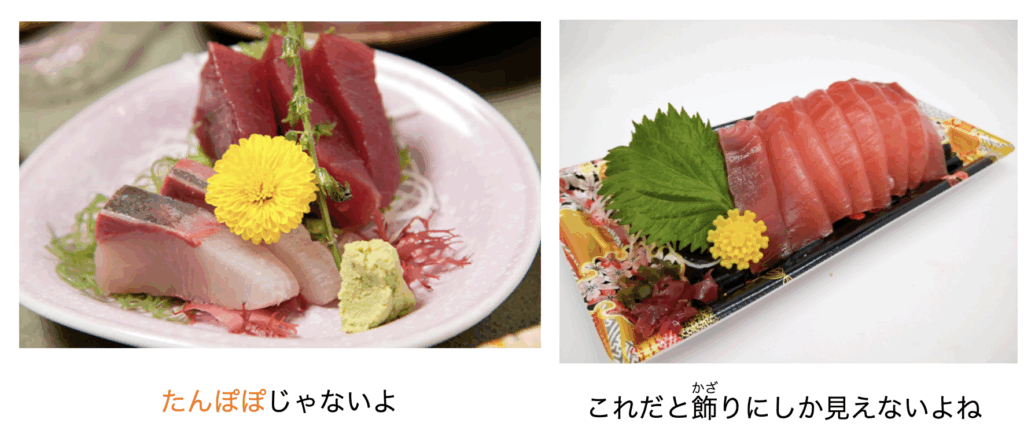

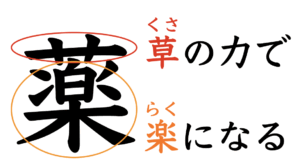

ここでちょっと漢字のお勉強しようね。

薬と菊をよ〜く見て!!!

薬はくさかんむりと楽(らく)という字で出来てるでしょ?

薬はくさかんむりと楽(らく)という字で出来てるでしょ?

つまりくすりは草の力で体を楽にするというのが もともとの意味なのよ。

確かに薬の文字を分解すると良く分かるね。

菊の文字見て何か気づかない?

お米が入ってる!!

その通り!お米もちょうど菊と同じ秋に実るよね?

お米と菊は漢字が出来る前から大事にされていたのが

分かるよね。

菊は私たちのお守り

これは海外旅行をする時に使う身分証明書でパスポート

というのだけど、真ん中にある絵は何だと思う?

菊〜

そうそう!今度はタンポポって言わなかったわね。

菊の御紋(ごもん)と言ってね、日本の皇室が代々使っている家紋(かもん)なの。この紋章(もんしょう)は、鎌倉時代から天皇家の紋として定着し、日本の象徴(しょうちょう)として特別な意味を持つようになったのよ。

菊の御紋は、単なる模様ではなく、

日本という国があなたの身元を保証し、国を挙げて守ります、という決意を表している国家を代表する花でもあるの。

どうして菊が選ばれたの?

いい質問ね。今までのところをもう一度まとめるね。

菊は、奈良時代(710年~794年)から平安時代(794年~1185年)にかけて、中国大陸から日本に伝わったとされています。

元々は、薬草として日本に持ち込まれましたが、やがて平安時代になると、庭に植えられたり、歌にうたわれたりしました。

貴族(きぞく)とよばれる人たちは、「菊の宴(きくのえん)」というお祝いをひらいて、菊の花を楽しみました。

→全く同じものではありませんが、現在の秋の園遊会につながるきっかけになっています。昔は9月9日に園遊会を行なっていたそうです。

そして鎌倉時代になると、後鳥羽(ごとば)上皇(じょうこう)が菊をとても好きになって大切にし、自分の家のしるし(家紋かもん)にしました。

このことがきっかけで、菊は天皇家のマークになったそうよ。

なるほど〜

菊が日本に伝わった頃は菊の種類は数種類だったけど、

今はなんと2万種もあるそうよ!

ヒョエ〜〜〜!!2万種も!

後のひな・着せ綿(きせわた)・菊人形

あとね、重陽の節句は菊の節句とも言うのだけど、

後(のち)のひな と言って、大人のひな祭りでもあるの。

3月にしまった雛人形をもう一度出して、菊と一緒に飾ります。

長寿を願う他に虫干しして長持ちさせる、という意味も含まれているそうです。

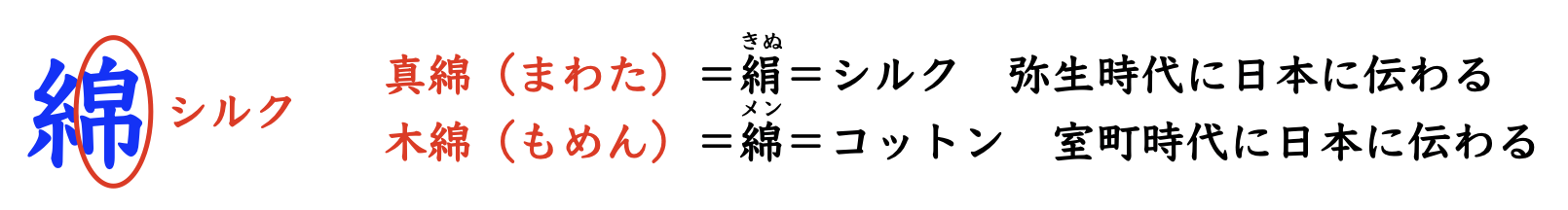

着せ綿(きせわた)と言って、9月8日の夜に菊の花に綿をかぶせ、翌朝、菊の香りと露を含んだ綿で体をぬぐうことで邪気払いや不老長寿を願いました。これは今でもやってる地域や神社があります。

お抹茶のお茶菓子が、まさに「きせわた」を表していますね。

⚠️ここでいう綿(わた)は木綿(もめん)ではなくシルクの真綿(まわた)です。綿の右の旁(つくり)はシルクを表していて、「綿」は元々は絹の意味でした。でも、後からコットンである綿(めん)が入ってきたので、それと区別するために絹(きぬ)のことを別名真綿(まわた)と呼ぶようになりました。

菊人形も、あちこちで見られるかもよ。

重陽の節句 まとめ

なんとなく、重陽の節句ってわかったかしら?

質問ある?

最初の絵に栗ご飯があったけど、栗の話は?

あー、そうだった!重陽の節句=菊の節句=栗の節句

とも言うの。

菊は昔は高価で農村ではなかなか手に入らなかったのね。

それでちょうど栗🌰の時期なので栗ごはんを炊いて収穫(しゅうかく)に感謝し、長寿を願ったそうよ。

重陽の陽は奇数って言ってたけど、陽ってなあに?

いい質問ね!陰陽五行の陽なんだけど、長くなりそうだからこれはまた改めてくわしく説明するわね。

今回は九という奇数が陽で九月九日で陽が重なるから重陽の節句、になった、とだけ覚えていてね。

最後に今日の簡単なまとめを40秒の動画にしたので、それを見て終わりにしましょう。

は〜〜〜い

コメント