日本の運動会は、海外から見たら特別な行事というのをご存知ですか?

アメリカの補習校で15年以上教えていましたが、児童・生徒たちは運動会をとても楽しみにしていました。

1年に1回というのも貴重ですし、勉強は苦手でも運動会ではスターになれるという生徒もいて、その子たちのためにも大切な行事だなぁ、と思います。

日本では幼稚園・保育園・小中学校や高校に限らず、企業・会社、地方公共団体や自治会、町内会、大学・専修学校・各種学校、介護施設など様々な所で行われていますね。

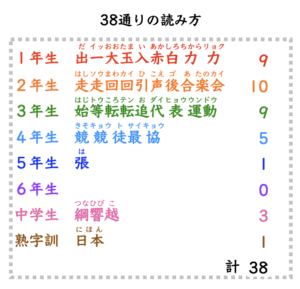

運動会のルーツと共に、世界に与える影響、そして代表的な競技を基に漢字も覚えられるリズム音読を作りましたので、楽しんでもらえたら嬉しいです。

最後にショート動画を載せていますので、それもご覧になってくださいね。

ショート動画の中では38の漢字の読みも覚えられますよ。

運動会の始まり

運動会を楽しみにしている人?

はーい!!

みんな、どんな競技が好き?

私は玉入れや綱引き!みんなで一緒にやるのが好き❤️

ぼくは徒競走やリレーが好き!走るの大好き!

どれも楽しいよね!運動会っていつからあったと思う?

昭和時代からかな?

実はね、江戸時代からあるんだよ。

え〜〜!そんな前から?

そうなんだ、みんなは寺子屋って知ってるでしょ?その頃からあるんだよ。図書館の文献にもちゃんと載ってるんだ。

へ〜〜〜!

むかしむかし、明治時代。

外国から「スポーツ」の考えが日本に伝わりました。

イギリスの学校では、子どもたちが体を動かして、

「チームワーク」や「がんばる心」を育てていたんです。

それを見た日本の先生たちは思いました。

「日本の子どもたちにも、みんなで体を動かす日を作ろう!」

こうして、「運動会」が生まれたんです。

江戸時代、子どもたちは寺子屋で読み書きや計算を学んでいました。

寺子屋では、みんなで野山に出かけて野草をつんだり、体を動かしたりする行事もあったそうです。

今の運動会のように、勉強だけでなく遊びや運動を楽しむ日もあったんですね。

その後、江戸時代の終わりごろ、鎖国が終わって外国の人が横浜や長崎に住むようになると、運動会の形も少し変わります。

1864年、横浜にあったイギリス領事館で、外国人と日本人の交流を深めるために運動会が開かれたのが、日本で行われた最初の例と言われています。

いまの小学校で行われるような運動会は、明治時代の中ごろにはじまりました。

参考:荒俣宏『モノのはじまりえほん』日本図書センター p.44-45(国立国会図書館サーチより)

もっと詳しく(保護者、指導者の方へ)

「運動会」という行事には、実は“明治の日本人の志(こころざし)”がぎっしり詰まっているんです。

🏫【日本の運動会のはじまり】

🌸明治初期(1870年代):

日本の運動会は、明治7年(1874年)ごろに始まりました。

最初は「体操会」「競技会」と呼ばれていて、

東京大学(当時は開成学校)の外国人教師が、

イギリスの「スポーツ・デー(Sports Day)」を手本にして開いたのが最初とされています。

🎓つまり、日本の運動会は「西洋のスポーツ文化」を学ぶところから始まりました。

💪【もともとの目的】

当時の日本は明治維新の直後で、

「強い国をつくる」「健康な国民を育てる」ことが大きな目標でした。

だから運動会には、

1. 体をきたえること(体育)

2. 団結・協力の心を育てること

3. 礼儀・努力・忍耐を学ぶこと

という教育的な意味がありました。

🏅つまり、“勝ち負け”よりも“心と体をきたえる”のが目的。

🇯🇵【学校に広がった理由】

明治時代の学校教育の柱に「体操」が加わったことで、

全国の学校に「運動会」が広まっていきました。

村の人たちも見に来て、地域全体のイベントになったのです。

🍱「お弁当を持って家族で行く」文化が根づいたのもこのころ。

「競う+楽しむ+支え合う」の三拍子そろった行事に成長しました。

🕊️【戦後~現代】

戦後の教育改革で、軍事的な要素はなくなり、

「スポーツを通して心を育てる」行事として再スタート。

今では、

- フェアプレー(正々堂々)

- チームワーク

- 仲間との絆

- 感謝や応援の気持ち

がテーマになっています。

🎶つまり、現代の運動会は「人と人をつなぐお祭り」なんです。

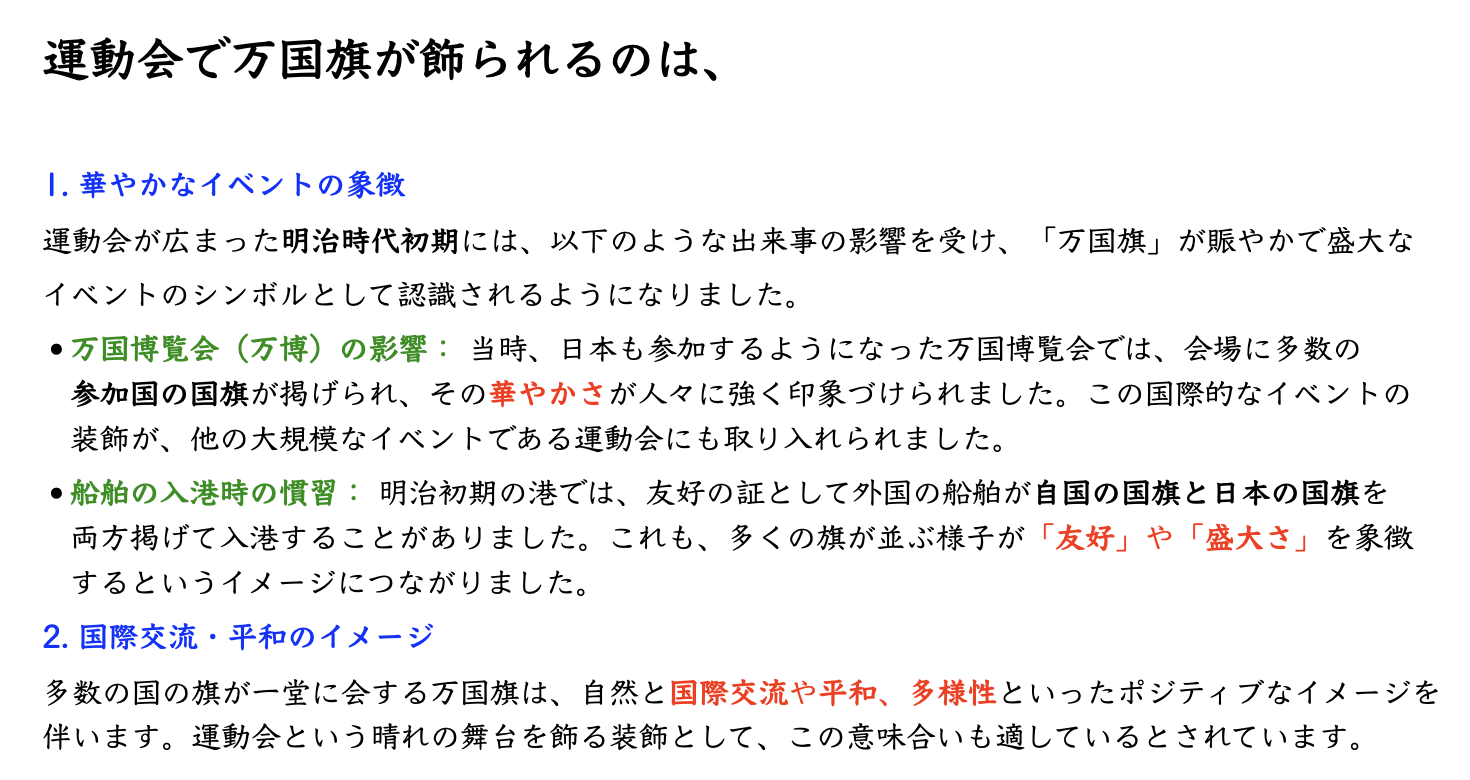

運動会に万国旗が飾られるのはなぜ?

運動会ってたくさんの旗が飾られるけど、

理由ってあるのかな?

おっ!良いところに気づいたね。

理由はあるんだよ。

今、大阪で関西万博をやっているけど

旗で気づいたことない?

世界中の旗が飾られています!

これはね、「世界中の人と仲よくしたい」という願いがこめられているんだよ。

へ〜!!

戦後まもなく、日本は再び国際社会に戻ることになりました。

その時、「平和のしるし」として万国旗が広がったんです。

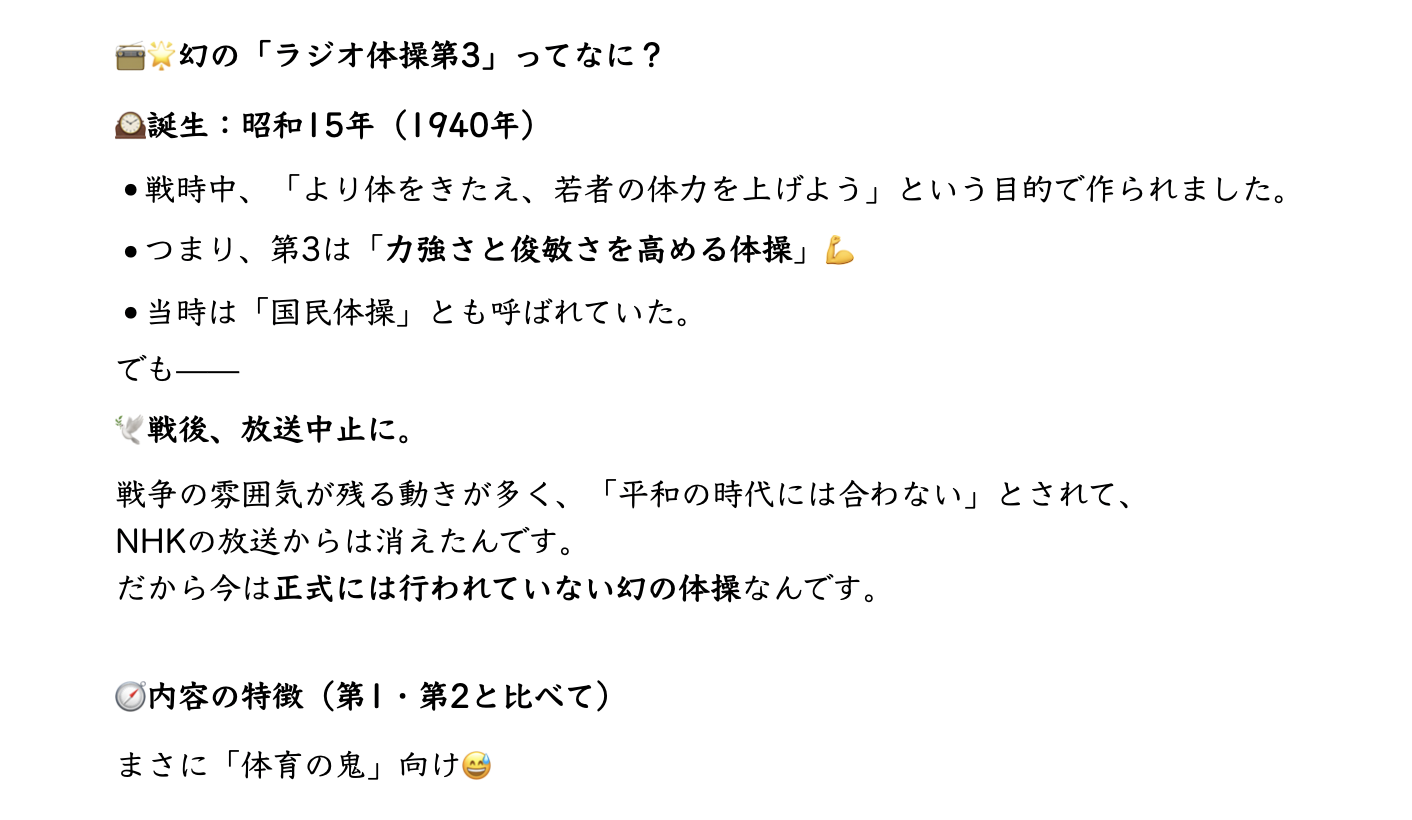

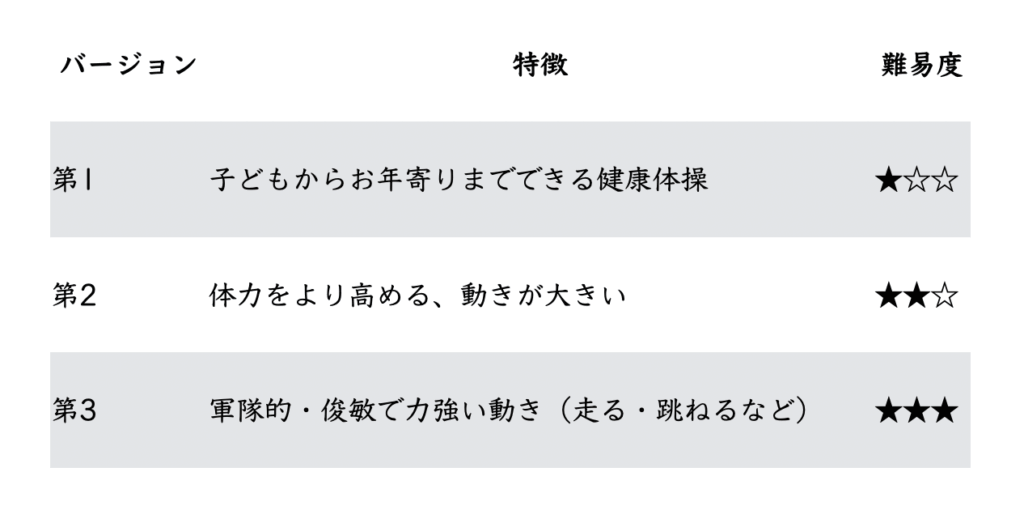

ラジオ体操は第3まであった?

入場行進が終わって開会式が始まると、ラジオ体操をやるよね?みんなは第1と第2を知ってると思うけど、第3まであるの知ってた?

えー、知らない!

第3どんなのか見てみたい!

なんでやらないのかな?

ね、興味あるよね?

実は戦後すぐの時期、1946年~1947年頃、約1年4か月程度だけ放送されたんだって。

でもね、当時はラジオしかないから、音声だけで複雑な動きを伝えるのが困難だったことが理由の一つみたいだよ。

動きはテンポが速めで、大きな動作を含む、ジャンプ・屈伸などダイナミックなものもあったみたい。

でも「第3」は、知る人ぞ知る幻の体操✨

もし動画で見つけたら、家族や友達にも教えてあげよう!

動画検索してみます!

代表的な競技でリズム音読をしてみよう!

運動会にもいろんな歴史があったんだね。

じゃ、ここからは実際にリズム音読してみようね。

すごくリズムがあって音読が楽しい♪

まとめ: 運動会を通してみんなに伝えたいこと

運動会は、勝ち負けよりも「力を合わせる心」が大切。

がんばるみんなの姿が、一番かっこいいんです!

次の運動会、どんな気持ちで走りたい?✨

チームが勝つと自分だけの競技で勝つより嬉しい!

次の運動会もみんなと仲良く頑張りたい!

私も同じ!

玉入れも綱引きもみんなでやるから楽しいんだ、

って改めて思った!

かけっこはドキドキするけど、自分の力を発揮できれば

それで良いんだ!って思った!

いいね!その調子!

みんなで力を合わせてがんばる日!

だから楽しいんだ!

がんばるみんなの姿が、一番かっこいい!!

日本の運動会は、単に競技を楽しむだけではありません。

競技を通してチームで力を合わせ、協力しながら協調性を育みます。

これこそが、運動会の真骨頂!

災害の時に日本人が礼儀正しく助け合えるのは、こうした行事のおかげかもしれませんね。

コメント